Qu’est ce que l’endométriose ?

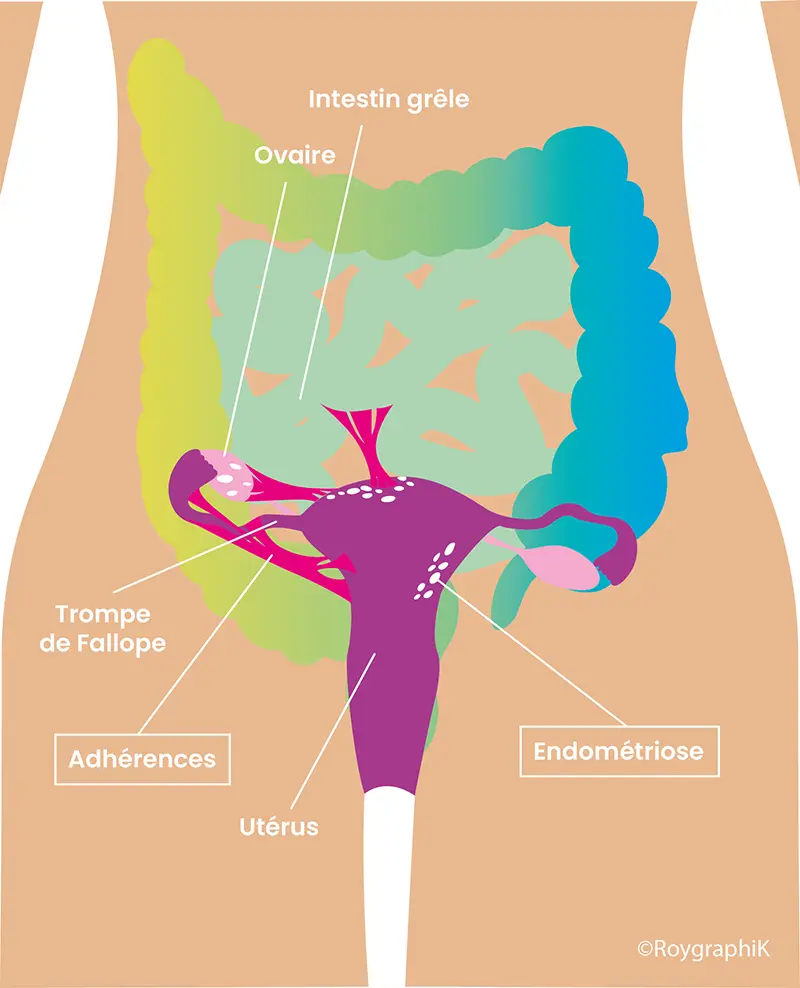

Endométriose vient du mot « endomètre », muqueuse qui tapisse l’intérieur de l’utérus.

L’endométriose est une maladie inflammatoire chronique dans laquelle des cellules semblables à celles de l’endomètre (la muqueuse qui tapisse l’intérieur de l’utérus) se développent hors de la cavité utérine, principalement dans la région pelvienne.

Pourtant, elle reste encore largement méconnue, sous-diagnostiquée et parfois banalisée, malgré les souffrances qu’elle engendre.

Chez une femme menstruée, l’endomètre est le tissu qui tapisse l’intérieur de l’utérus. Chaque mois, en l’absence de fécondation, cet endomètre se désagrège et s’évacue sous forme de règles.

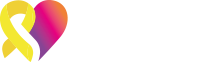

Chez les femmes atteintes d’endométriose, des cellules semblables à celles de l’endomètre se développent en dehors de l’utérus en migrant via les trompes. Ces tissus réagissent aux hormones du cycle menstruel, provoquant des inflammations, des douleurs, des saignements internes, et la formation de lésions, kystes ou adhérences.

Adhérences dans un contexte

d’endométriose

L’adhérence se produit lorsque les fragments de la muqueuse (endomètre) migrent hors de l’utérus et viennent se fixer sur des organes voisins.

Il est difficile de donner un chiffre certain car la maladie n’est pas toujours symptomatique et

peut mettre plusieurs années à être diagnostiquée, mais on estime que :

femme en âge de procréer

en serait atteinte

(environ 2,5 millions

en France)

des femmes

souffrent de règles

douloureuses

ressentent

des douleurs pendant les

rapports sexuels

Délai moyen

de diagnostic

(en année)

signalent un retentissement

professionnel important

(arrêts maladie, réorientation,

etc.)

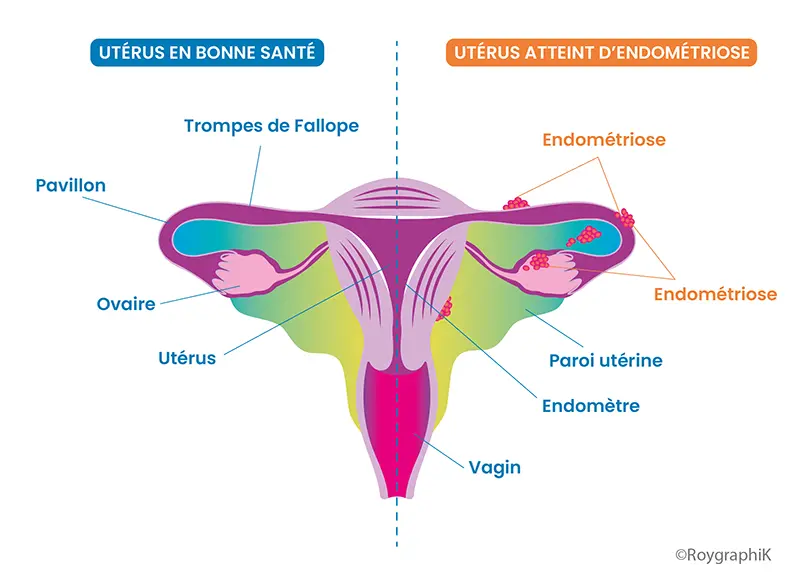

Les localisations les plus fréquentes sont :

• les ovaires (où elle peuvent former des kystes appelés endométriomes)

• les trompes de Fallope

• le péritoine (membrane qui tapisse l’intérieur de la cavité abdominale)

• les ligaments utérosacrés

• le rectum, la vessie, les urètres, parfois les reins

• plus rarement, des localisations extra pelviennes :

le diaphragme, poumons, voire cerveau (extrêmement rare)

A ce jour, aucune cause unique de l’endométriose n’a été identifiée. Il s’agit probablement d’une maladie multifactorielle, résultant de plusieurs mécanismes combinés chez des personnes génétiquement ou biologiquement prédisposées. Les chercheurs s’accordent sur plusieurs facteurs en cause, que A.I.M.E. t’explique ici de façon simple et complète.

Les menstruations rétrogrades

(théorie de Sampson)

C’est l’une des premières hypothèses formulées, dès 1927, par le Dr John Sampson.

Lors des règles, un reflux de sang contenant des cellules de l’endomètre remonterait par les trompes de Fallope au lieu de s’écouler normalement vers l’extérieur. Ce sang arriverait alors dans la cavité pelvienne, où les cellules endométriales viendraient s’implanter et se développer sur d’autres organes.

• Ce phénomène de reflux est observé chez la majorité des femmes menstruées, mais toutes ne développent pas d’endométriose.

• Il n’explique pas les formes extrapelviennes (poumons, cerveau, etc.) ni les cas sans utérus ou règles (nouveau-nés, hommes transgenres, etc.).

Cette théorie est probablement une partie du puzzle, mais ne suffit pas à expliquer seule la maladie.

Les dérèglements immunitaires

Le système immunitaire d’une femme atteinte d’endométriose pourrait ne pas reconnaître les cellules endométriales déplacées comme anormales, et donc ne pas les éliminer, ce qui permettrait leur implantation hors de l’utérus.

On observe souvent :

• Une réponse inflammatoire excessive, avec des cellules immunitaires (macrophages) hyperactives

• Une production accrue de cytokines pro-inflammatoires

• Une moindre capacité à détruire les cellules anormales ou à réguler les lésions

Ce dérèglement immunitaire pourrait aussi expliquer pourquoi certaines femmes présentent une douleur chronique disproportionnée par rapport à la taille des lésions.

L’endométriose semble associée à une inflammation chronique et à une réponse immunitaire altérée, ce qui favorise la persistance et la progression des lésions.

Les facteurs environnementaux

De plus en plus d’études explorent le rôle de notre environnement chimique dans l’apparition del’endométriose.

Les substances en cause :

• Perturbateurs endocriniens : bisphénol A (BPA),

phtalates, dioxines, parabènes, etc.

• Polluants industriels persistants (PCBs, métaux lourds)

• Pesticides et substances chimiques présentes dans les

plastiques, cosmétiques, produits d’entretien, etc.

Ces substances peuvent :

• Imiter les oestrogènes ou perturber l’équilibre hormonal

• Favoriser l’inflammation et les lésions

• Altérer l’immunité ou la régulation des cellules

• Agir très tôt, parfois dès la grossesse (exposition in utero)

Ce que dit la recherche :

• Des taux plus élevés de certaines toxines ont été retrouvés dans le sang de femmes atteintes

• Les expositions précoces (enfance, adolescence,

foetus) pourraient programmer un risque accru à l’âge adulte

Les facteurs environnementaux sont aujourd’hui considérés comme des facteurs de risque importants, mais encore mal réglementés et insuffisamment pris en compte dans la prévention.

La prédisposition génétique

De nombreuses études ont mis en évidence un caractère

familial dans certains cas d’endométriose :

• Le risque est multiplié par 5 à 7 chez les femmes ayant une soeur ou une mère atteinte.

• Des gènes associés à l’inflammation, à la réponse

hormonale ont été identifiés comme plus fréquents chez les femmes atteintes.

• Des études génétiques à grande échelle (GWAS) sont en cours pour mieux identifier les variants en cause.

L’endométriose a une composante héréditaire, mais les gènes ne déterminent pas à eux seuls la maladie. L’environnement et le mode de vie jouent aussi un rôle.

Les facteurs hormonaux

L’endométriose est une maladie hormono-dépendante, c’est-à-dire qu’elle est stimulée par les hormones, en particulier les oestrogènes.

• Les cellules d’endométriose contiennent des récepteurs hormonaux très actifs.

• Elles peuvent produire localement des oestrogènes, ce qui crée un cercle vicieux inflammatoire.

• Un excès d’oestrogènes ou un déséquilibre entre oestrogènes et progestérone favoriserait leur prolifération.

Par ailleurs, les lésions d’endométriose peuvent développer une résistance à la progestérone, hormone qui limite normalement la croissance endométriale.

Le déséquilibre hormonal, notamment un excès ou une hypersensibilité aux oestrogènes, est un facteur central de développement et d’aggravation de la maladie.

Autres hypothèses

complémentaires

Métaplasie coelomique : c’est la capacité de certaines cellules péritonéales (dans la cavité abdominale) à se transformer en cellules endométriales sous certaines influences (hormonales, toxiques…).

Diffusion lymphatique ou vasculaire : des cellules endométriales pourraient circuler par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques, et atteindre des zones éloignées (comme les poumons).

Facteurs mécaniques ou post-opératoires : certaines lésions surviennent sur des zones de cicatrices chirurgicales (césarienne, épisiotomie, etc.), suggérant un rôle dans la dissémination cellulaire.

Mentions légales – Politique de confidentialité – ©2023 A.I.M.E contre l’endométriose